「私、野球がやりたいです」敗れた球児たちの新しい夏──甲子園に挑戦する青鳥特別支援学校が目指すもの

西東京大会の初戦に敗れ、悔しがる青鳥特別支援学校の球児(撮影:越智貴雄)

第107回全国高校野球選手権大会が8月5日、甲子園球場で開幕した。

都道府県の地方大会に参加したチーム数は3396(3680校)。少子化の影響で大会に参加するチームは減り続け、昨年より45チーム(35校)少なく、21大会連続で減少した(中止の第102回大会を除く)。

それでも、甲子園球場に行けなかった野球部は今でも全国に3600校以上ある。新チームになった1・2年生の高校球児は、夢を追うために真夏の練習に励んでいる。

知的障害を持つ球児たちを教える元社会人チーム監督

秋の大会に向け、新チームでの練習を始めた青鳥特別支援学校ベースボール部(撮影:越智貴雄)

「ノーアウト、ランナー1・2塁。ゴロ行ったよ!」

午前中から気温30度を記録した7月29日。外野のない小さなグラウンドで球児たちに声をかけたのは、東京都立青鳥特別支援学校(世田谷区)の久保田浩司監督だ。高校硬式野球部が減少傾向にあるなか、知的障害のある子どもたちが所属する青鳥ベースボール部の高野連加盟が認められたのは2023年。特別支援学校の加盟が認められたのは全国初だった。その青鳥でも、新チームでの練習が始まっている。

久保田監督が声を出してノックすると、ボールを受けた三塁手がサードベースを踏み、一塁に送球した。久保田監督は「今のでいいよ!」とすかさず声をかける。その瞬間、選手の顔に笑みが浮かんだ。

青鳥ベースボール部には1年生9人、2年生6人が所属している。部員には、高校に入るまで野球を経験したことがない選手も多い。他校に比べて広い運動場がない青鳥には、施設面の制約もある。外野ノックは、駐車場から打たなければならない。手狭なグラウンドで、野球の複雑なルールや基本的な動き、作戦まで教えるのは容易ではない。それでも久保田監督は、チームの実力を確実に向上させてきた。

青鳥特別支援学校ベースボール部・久保田浩司監督(撮影:越智貴雄)

日本体育大学の硬式野球部の出身で、1988年に東京都で養護学校教諭として採用されてから、生徒たちにソフトボールを教えた。その後、セミプロの社会人クラブチームで監督をした経験もある。社会人クラブチームに所属するセミプロの選手たちと、知的障害があり、しかも野球未経験者が多い青鳥ベースボール部では、実力は大きく異なる。教え方に戸惑ったことはないのだろうか。そんなことを聞いてみたが、久保田監督の答えはシンプルだった。

「健常者も障害者も、教育の本質は同じ。誰でもうまくいったら喜ぶし、負けたら大泣きします。それはまったく同じなんです。もちろん、クラブチームの選手はプロを目指す人もいるわけだから、技術のレベルは高いですよ。でも、やることは一緒。今できることを一つずつ積み上げていき、次のステップに進むだけです」

走塁の練習では、実戦を見据えて練習する。無死1塁でショートフライが上がった場合、走者はどの位置まで飛び出していいのか。打球の位置や勢いを確認しながら、判断を変えなければならない。プレーが終わった後には、久保田監督が選手に声をかける。一塁走者として、その位置で止まった理由は何か。ほかにもっと良い選択肢はなかったか。それを選手自身の言葉で説明させる。

今年の夏の西東京大会初戦に臨む青鳥特別支援学校。スタンドには多くの観客が詰めかけた(撮影:越智貴雄)

「練習でミスをしたとき、監督が『なんで、できないんだろう』と思った瞬間、その子を見下してしまうことになる。そう考えてはいけない。それよりも『どうすればできるのか?』を指導者が手助けしてあげると、自分で考え、一つずつできるようになっていくものです。これもクラブチームの監督をしていた時から変えていません」

叱るのではなく、自分で考えて理解させる。野球初心者の多い青鳥だからこそ、ダメ出しはしない。「練習なんだから失敗してもいい」という。ミスをして落ち込んでいたら、「ライナーバック(打球がライナーの時にすぐに走者が帰塁すること)なんて、プロでもミスをするんだから」と励ます。

ケガの防止に細心の注意

青鳥特別支援学校ベースボール部の久保田浩司監督、練習グラウンドをトンボで入念に整備する(撮影:越智貴雄)

もちろん、硬式野球は危険度の高いスポーツだ。青鳥が都高野連に加盟する時に懸念されたのが、ケガのリスクだ。公益財団法人スポーツ安全協会の「学校事故事例検索データベース」によると、2002年〜2023年までの間で、野球(軟式含む)による中高生の死亡事故は37人にのぼる。野球と関連性の薄い病気による死亡も含まれているので、すべてが野球に起因するものではないが、危険なスポーツであることには変わりない。

「人の近くでバットを振らない。ヘルメットをちゃんと装着する。集中力が切れると、そういったことを忘れてしまいがちです。その時だけは、厳しく注意することにしています」(久保田監督)

久保田監督をはじめ、コーチたちは練習の合間や休憩時間に、トンボでグラウンドの整地を繰り返す。ボールがイレギュラーして、顔や体に当たらないようにするためだ。選手だけでなく、指導者も基本的な動作を繰り返す。それが、リスク低下につながっていく。日本ではじめて高野連に加盟が認められた特別支援学校だからこそ、事故の防止は徹底している。

野球未経験の女子部員も入部

今年の新入部員で女子部員の、青鳥特別支援学校ベースボール部・小山紫織選手(撮影:越智貴雄)

今年4月には、女子の部員も誕生した。小山紫織選手は中学生までは不登校気味で、家で夜中までゲームばかりしていたという。そんな自分を変えたくて、青鳥に入学してからは今まで縁のなかった運動部に入ろうと思った。その時、一番練習がキツそうだったのがベースボール部だった。それで入部を決めたという。野球の経験はキャッチボールをしたことがあるくらい。試合を観たこともなかった。

それが今では、真っ黒に日焼けして練習に参加している。小山選手は、野球の魅力について「あきらめなければボールは捕れるんだなって。全力で行かないといけないと思うようになりました」と話す。

中学生までは、「自分は何もできない」と思い込んでしまうタイプだったという。勉強も苦手で、すぐにあきらめてしまう。それが今では「自分のことをダメだと思わないように。何かしら行動にしないといけない」と考えるようになった。

西東京大会の上水戦でスコアラーを務めた、青鳥特別支援学校ベースボール部の小山紫織選手(撮影:越智貴雄)

野球を始めて4カ月だが、練習試合に代打で出してもらえるようになった。高校野球では公式戦出場は男子に限られているが、今夏の地方大会ではスコアラーとしてベンチに入った。

久保田監督は、小山選手から入部願いが来た時のことを今でも鮮明に覚えている。

「野球は未経験だったので、もちろん心配はありました。でも、両親に話すと『やらせてあげてください』と話すし、本人を呼んで聞いたら、『私、野球をやりたいです!』って純粋な目で言われてしまって。それを聞いて、自分は何を心配していたんだろうなと。それで決心しました」

ただし、小山選手には条件をつけた。中学時代に不登校気味だったこともあり、学校の授業には毎日出ることを求めた。それに対して小山選手は「はい!頑張ります!」と答えたという。今では、学校を休まないどころか、夏休み期間の真夏の練習にも通っている。

実力は確実に向上、目指すは公式戦初勝利

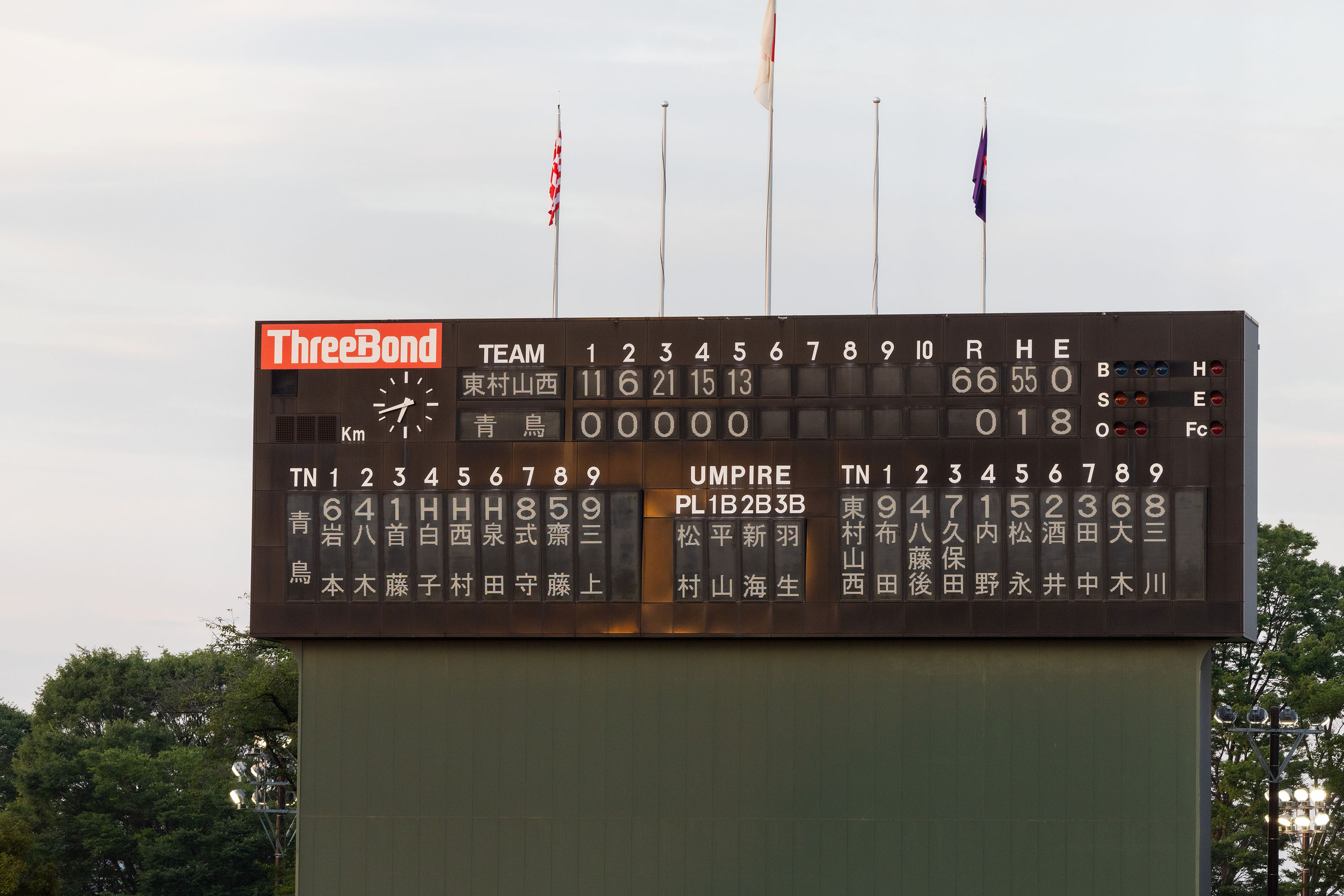

西東京大会に単独チームで初出場した青鳥特別支援学校ベースボール部。試合は0-66で5回コールド負けだった(撮影:越智貴雄)

青鳥が単独チームとして甲子園出場をかけて地方大会に初出場したのは、2024年夏。東村山西との対戦は0-66の5回コールド負けだった。昨秋の目白研心戦も0-66。それが、今年3月の春季東京大会の産業技術高専戦は1-37で、公式戦初の得点を記録した。そして迎えた今夏の上水戦。1-22で敗れたものの、得失点差は縮まった。実力は確実に向上している。

実力向上の要因の一つが、青鳥の活動が新聞やニュース番組で取り上げられることが増え、野球をやりたい知的障害の中学生が青鳥を目指すようになったからだ。今年4月には、野球経験者が4人入部した。久保田監督は、こう話す。

「知的障害者でも、中学まで野球をやっている子はけっこういるんです。それが、卒業して特別支援学校に入ると野球ができなくなってしまう。本当におかしな状況だったんです」

2023年に都高野連が青鳥の加盟を検討していた時、練習風景の視察に来た連盟の理事長に、一人の母親が近づいた。そこで「子どもに野球をやらせてあげてください」と涙ながらに訴えた。自分の子どもに大好きな野球をやらせてあげたい。甲子園を目指す権利を与えてほしい。子どもと親が一つになった純粋な思いが、青鳥の加盟を後押しした。

右中間を抜ける三塁打を放ち、ガッツポーズを見せる禰宜田翔選手(右)(撮影:越智貴雄)

4月に入学した禰宜田(ねぎた)翔選手も、青鳥のおかげで野球をあきらめずにすんだ。小学校3年生から野球を始め、中学生の時は硬式野球でピッチャーをしていた。今では青鳥の1年生エースだ。昨年夏の地方大会をYouTubeで観て、入部を決めた。

「負けていてもあきらめずに、みんなで声をかけあって最後までしっかりプレーしていて、みんなと一緒に野球をやりたいと思って入部しました」

今夏の上水戦では、貴重な1点につながる三塁打を放った。禰宜田選手が三塁に到達すると、球場から大歓声があがった。

「打った瞬間はセンターフライかなと思ったんですけど、センターが前に出ていたので超えたなって思いました。自分でも驚きましたけど、打つことも目標にしていたので『打てた!』と思いました」

西東京大会・上水戦で先発を務めた、禰宜田翔選手(撮影:越智貴雄)

禰宜田選手の母親も、甲子園に挑戦する姿を見て喜んでいるという。

「お母さんは、僕が中学生で野球をやめると思っていたみたいです。夏大会のあとも喜んでくれて、『感動した』と言われました」

新チームでは、投手陣の柱としての活躍が期待される。「夏の大会はコントロールが荒れてしまったので、ストライクを取っていきたい」(禰宜田選手)。悲願の公式戦初勝利に向けて、炎天下での練習とトレーニングを重ねている。

青鳥ベースボール部が目指す場所

青鳥特別支援学校ベースボール部。野球の楽しさを全力で見せる(撮影:越智貴雄)

久保田監督は言う。

「青鳥の子どもたちは、本当に野球が好きなんです。難しい打球も、一生懸命になって白球を追いかける。それが高校野球の原点ですよね。僕は、子どもたちには野球をもっと好きになってもらいたいんです。好きになって上達して、卒業するときに『野球をやってよかったな』と思ってもらえれば。それがすべてです」

今年6月に成立した改正スポーツ基本法では、前文と基本理念に「スポーツに親しむことのできる機会の確保」の言葉が追加され、条文には「障害の有無にかかわらず」と盛り込まれた。だが、知的障害者のスポーツ参加は遅れている。パラリンピックですら知的障害者が出場できる種目は陸上、水泳、卓球の3競技に限られているのが実情だ。

野球を楽しむ青鳥特別支援学校のベースボール部(撮影:越智貴雄)

2024年に開催されたパリ・パラリンピックの卓球・女子シングルス知的障害クラスで金メダルを獲得した和田なつき選手の母親は、「知的障害のある子は、人生の経験をさせてもらえる場が少ない。卓球は経験する場所を与えてくれた」と話していた。

知的障害者もスポーツをすることで、勝った時は喜び、負けたときは泣くという“人生の経験”ができる。負けたくない、もっと上手になりたい。そのために自分自身を見つめ直し、課題をみつけ、日々の練習に励む。また、意欲を持続するには、達成可能な身近な目標を立てることが必要だ。青鳥が目指す「公式戦初勝利」は、そんな大切な意味がある。

機会を与えること。それは、子どもたちへの教育で最も重要なことの一つだろう。最初から「できない」と決めつけるのではなく、大人たちが「どうすればできるのか」を考え、環境を整える。そうすれば、子どもたちの可能性は広がっていく。

前述したように、甲子園を目指す高校野球では公式戦に出場できるのは男子に限られている。女子にも硬式高校野球部があり、全国大会が開催されているが、小山選手のような特別支援学校に通う女子が出場するのは容易ではない。だからこそ久保田監督は、「ハードルは高いし、難しいことはわかっているけど、監督としては男子と一緒に公式戦に出場させてあげたい。やっぱり、公式戦は緊張感が違うから。彼女に出会っちゃったから僕も頑張らないとね」と話す。

真夏の練習後なのに疲れた様子を見せることなく、ずっと笑顔で取材に応じてくれた小山選手に、野球を頑張っている今の気持ちを聞いてみた。すると、力強い声でこんな返事がきた。

「最高です!」

取材・文:西岡千史