車いすテニス金メダルの国枝慎吾、3年後のパリ大会にも意欲

試合後、歓喜の涙を流した国枝(撮影:越智貴雄)

「東京パラリンピック」の車いすテニス男子シングルスで金メダルを獲得した国枝慎吾が9月6日、アメリカ・ニューヨークへ旅立った。次なる戦いの舞台はグランドスラム(四大大会)の全米オープンだ。

パラリンピックのシングルスでは2008年北京、2012年ロンドンに次ぐ2大会ぶり3度目の頂点に立った国枝。4日に行われた決勝ではオランダのトム・エフべリンク(第8シード)を第1セット6-1、第2セット6-2のストレートで下し、世界ランク1位の実力を見せつけた。

自身の初戦となった2回戦から1セットも落とさず決勝に駒を進めた国枝は磐石にしか見えなかった。だが優勝の瞬間、天を仰ぎ拳を突き上げ泣きに泣いた。

とめどなくあふれてくる涙は、準々決勝敗退に終わった2016年リオ大会の雪辱と母国開催の東京大会で金メダルを奪還した歓喜の涙だった。

想像を超える重圧で眠れない日も

重圧を背負いながら東京大会に臨んだ国枝(撮影:越智貴雄)

試合を終えて記者団の待つミックスゾーンへやって来た国枝は開口一番こう語った。

「信じられないの一言です。マッチポイントも最後の瞬間も全然覚えていない。それぐらい興奮した瞬間だったし、一生分泣いた。もう(涙も)枯れましたね」

これまで数々の栄冠を手にしながら挫折も味わってきた。特にリオ大会後は2016年4月に再手術した右肘に痛みが残り半年間休養。復帰後は肘への負担を軽減するためウイニングショットのバックハンドをトップスピンからフラット系にする改良に取り組んだが、思うようにプレーできない日々に苦悩し、「何度も引退を考えた」と言う。

しかし、肘の痛みが引くに連れてパフォーマンスが向上し、2018年に世界ランク1位に返り咲き。そして、翌年1月の全豪オープンでは2年ぶり10回目の優勝を果たし見事な復活を遂げた。

そんな百戦錬磨の国枝でも、東京パラリンピック前は想像をはるかに超える重圧を背負っていたようだ。

「今年の3月ぐらいから常に(パラリンピックのことが)頭にあって。グランドスラムは1年に4回チャレンジできますけど、パラリンピックは4年に1回なので何としても(金メダルを)取りたいし、もう一度金メダルを取って最強を証明したいっていうのは本当に思ってました」

しかし、本人の思いとは裏腹に今年2月の全豪オープンはベスト4、続く6月の全仏オープンは準優勝、さらに6~7月の「ウィンブルドン」こと全英オープンに至っては1回戦敗退と優勝から遠ざかった。

「めちゃくちゃ焦ってました。自分のテニスに迷いもあったし、眠れない日もあったし、重圧かかってました」と国枝は振り返る。

迷いの中で「最後まであがきまくった」

試合後、国枝(中央)はスタッフたちと抱き合った(撮影:越智貴雄)

自身のテニスへの迷い。それは皮肉なことに、試合に負けるたび修正したテクニックやフォームに紐づいていた。

「今年に入って、実はいろいろなことにトライしてきて、それが逆に迷いに繋がったところがあったので、昨年タイトルを取った全豪オープンや全米オープンの頃のフォームに戻そうということになりました。ただ急ピッチで進めても、大幅に変更してから4カ月ぐらい経っていたので、そのフォームが染みついてしまって、以前のフォームを取り戻すのが本当に難しかった」

長年コーチを務めた丸山弘道に代わって、2018年から指導を仰ぐ岩見亮コーチと何度も話し合いを重ね、時には意見をぶつけ合い、お互い声を荒げることもあったそうだ。特にバックハンドが安定せず、「大会に入る1週間前ぐらいにようやく定まってきた」と明かす。

「最後の最後まであがきまくった」と国枝。「だからこそ今日という日があるし、思えばこの5年間そうやって来たなと思う」とようやく重圧から解き放たれ安堵の表情を見せた。

メンタルトレーナーが授けた3つのキーワード

金メダルを手に笑顔の国枝(撮影:越智貴雄)

国枝の長い競技生活を支えてきた大きな要素にメンタルの鍛錬がある。本格的に世界を目指した19歳の頃からアン・クインというメンタルトレーナーがいる。「オレは最強だ!」という自身を鼓舞するフレーズも彼女が授けた魔法の言葉だ。

東京パラリンピックの期間中も国枝はクインさんと毎日連絡を取っていたといい、「最後はメンタルの勝負になるとわかっていたので、彼女の助けをめちゃくちゃ借りました」と話す。そして、今回クインさんが授けてくれたとっておきのフレーズを教えてくれた。

「今回のキーワードは『オレは最強だ!』に加えて『I can do it.(オレはできる)』と『I know what to do.(オレはやるべきことは分かっている)』の3つ。これを鏡の前で何度も言って、コートの中でもバカみたいに言ってましたね。この3つの言葉に支えれられました」

もちろんメンタルと技術は両輪で、どちらが欠けてもトップレベルに達することはできない。だが、今大会に限っては打球の伸びの足りなさやプレーに硬さを感じていたという国枝は、最後にものを言うのはテクニックよりもメンタル。パラリンピックの大舞台で重圧に打ち勝った先にしか金メダルはないし、重圧を乗り越えたからこそ得られる喜びがあることを経験則で分かっていた。

パラリンピックにこだわり続ける理由

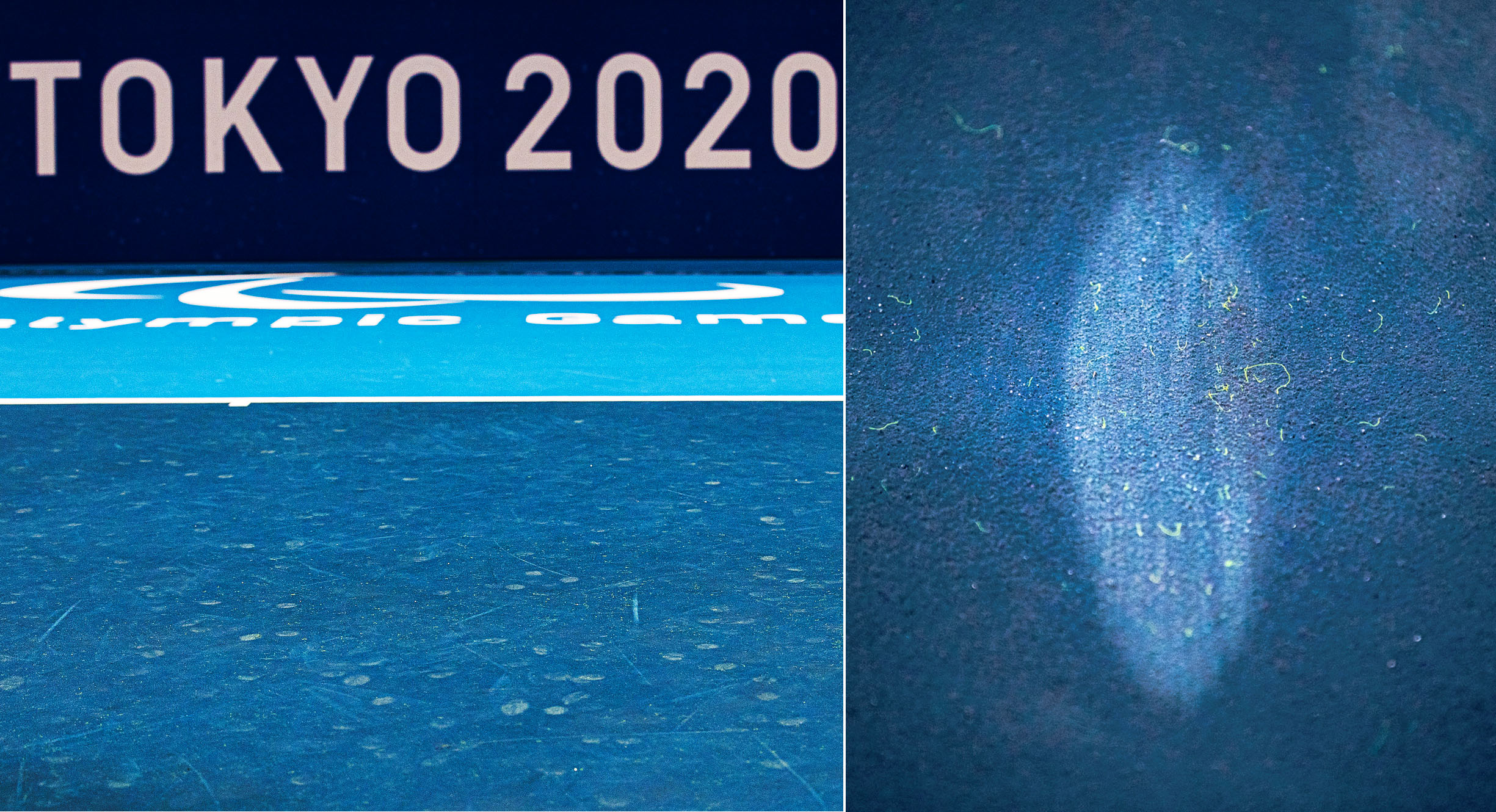

センターコートに残る、テニスボールの弾痕と車いすのタイヤ痕が激しい戦いが繰り広げられたことを物語っていた(撮影:越智貴雄)

国枝のパラリンピックに懸ける思いはとてつもなく強い。プロ車いすテニスプレーヤーとしてはグランドスラムで勝つことの方が重要かもしれないが、パラリンピックにはより多くの人に車いすテニスを見てもらい、競技の魅力を知ってもらえる効果があると考えるからだ。

もう13年も前になるが、北京大会でシングルスの金メダルとダブルスの銅メダルを獲得した国枝は帰国後、ダブルスでペアを組んだ齋田悟司と一緒に、東京パラリンピックでも会場となった有明コロシアムでジャパンオープン(現在は楽天ジャパンオープン)のエキシビジョンマッチに参加した。

試合後には凱旋会見も開かれ、お祝いムードになるはずだった。ところがこのとき大先輩の齋田が活動資金の調達難で引退を余儀なくされており、国枝は会見の場で「自分が矢面に立って結果を出すことで、実力のある選手が競技を続けられないような車いすテニス界の現状を変えてみせる」と宣言した。当時、まだ24歳の若者だった。

その後、齋田は国枝のこうしたアピールもあって、何とか活動資金を得て現役を続けたが、以降も同じ悲劇を繰り返さないよう、国枝は車いすテニスプレーヤーとして初めてプロに転向し、ツアーで結果を出しながらパラリンピックの金メダルにこだわり続けてきた。

東京大会で生まれた「金メダル以上の価値」

2004年アテネパラリンピックのダブルスで最初の金メダルを手にした国枝(右)と齋田。この時から、パラスポーツを取り巻く環境は大きく変化した。その変化は、国枝が第一線で活躍し続けてきたことも大きな理由の一つだろう(撮影:越智貴雄)

自身のためだけでなく、車いすテニス界全体の発展を願い第一線で戦い続けてきた国枝は言う。

「初めて出場した2004年アテネ大会の頃はパラリンピックを知らない人がほとんどだった。でも、今大会は僕が思っていた以上にテレビで放映していただいて、日本の多くの方々に車いすテニスを見ていただく機会があったと思う。それは金メダル以上の価値かなと思います」

華麗なチェアワーク(車いすの操作)と闘志あふれるプレーで見る者を魅了する国枝。気になる今後については、長年のライバルであるステファン・ウデ(フランス)を破った準々決勝の直後、「(次の)パリ大会で会おうぜと言った。彼も2024年までやると日頃の会話の中で言ってましたので、僕自身もやろうかなという感じです」と意欲をのぞかせた。

「まだわからないですけど」とも付け加えたが、パリパラリンピックのときは39歳になる彼のさらなる進化に、また期待せずにいられなくなった。

(文:高樹ミナ)